永陵的墓主王建是五代十國時期的一位君主�,他英勇善戰(zhàn)�。在唐末混戰(zhàn)中,逐步占據(jù)了大 片地區(qū)����,并于公元907年稱帝,建蜀國���,定都成都���,11年后,王建病逝���,安葬永陵���。

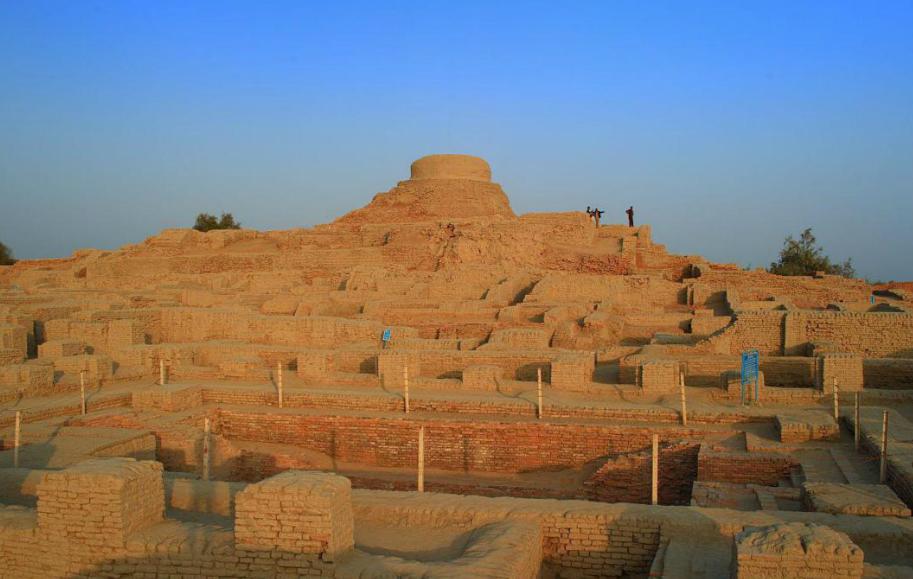

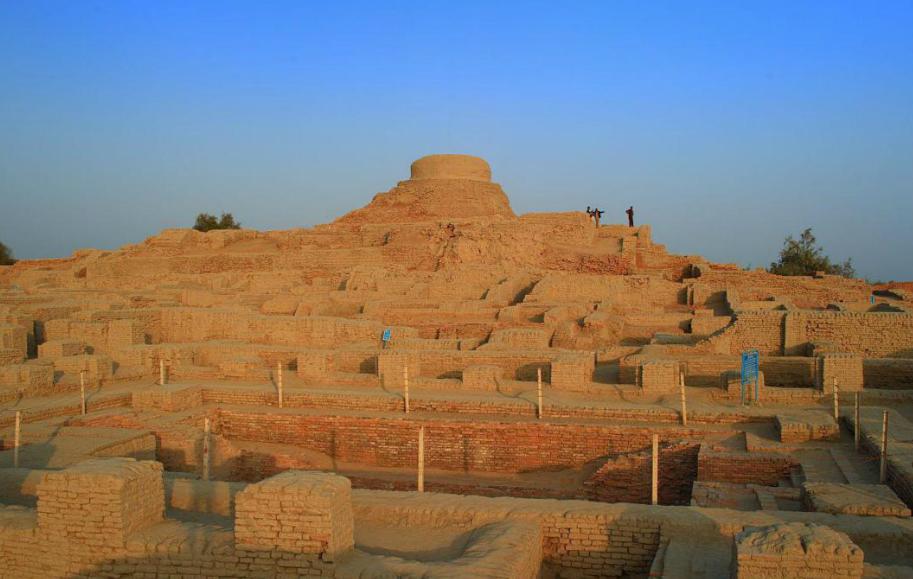

永陵的建筑形式頗具特色��,積土為陵��,陵冢呈圓形���,改變了以往我國帝王陵以方為貴�,陵冢多做覆斗式的傳統(tǒng)�,創(chuàng)后世圓形陵冢之先河�。

永陵直徑約80米���,高約15米,陵冢底緣有9層堡坎��,地下4層����,地上5層��,每層間以鎖口相鏈接����,這樣就可以防止冢土流失����,這種陵墓堡坎的作法���,也多為后世所借鑒��。

永陵是目前所知�����,唯 一一座墓室修筑在地表之上的陵墓,永陵的墓室建筑磚石結(jié)構(gòu)���,即先在平地起券14道,上鋪石板����,再上為青磚護拱��,以上在層層夯土形成圓形陵冢��。

這種建筑方法�����,可能是考慮到墓室的防水問題�,墓室兩側(cè)達6米厚的直墻和北面三米厚的金剛墻����,以及頂部14道厚重的護拱,都由巨型青磚砌筑,形成了堅固的陵墓保護體系��,可謂固若金湯�。

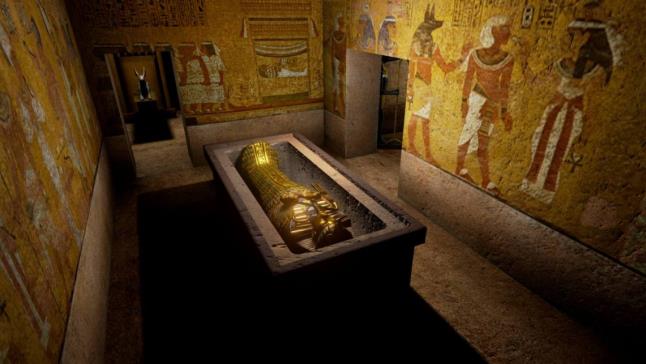

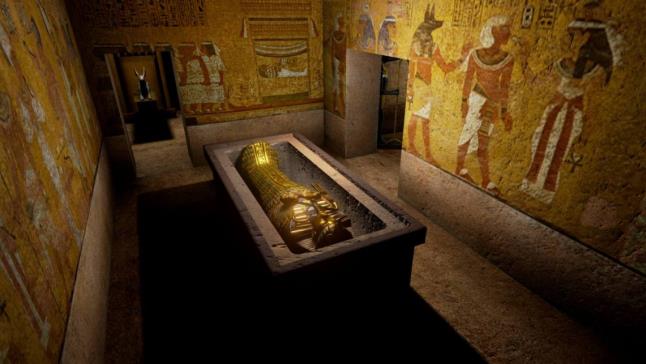

墓室的平面布局,分前、中�、后三室,三室之間��,以木門為隔,前室為羨道,中室設(shè)棺床����,上置棺槨����,后室石床上安放王建石像和謚寶、謚冊、哀冊等葬儀法器�,墓室的內(nèi)部布置�����,高低錯落����,疏密有致�,使整個空間,顯得高大寬敞,永陵的這種結(jié)構(gòu)����,相當符合建筑力學(xué)的原理����,堪稱中國古代建筑中,陵墓建筑的典范之作��。

永陵中出土的文物也不乏杰作,其中���,就有國 寶 級文物���,石刻王建像���,這是我國唯 一保存至今的古代皇帝真容雕像��。

石像為紅砂石圓雕�����,通高86厘米����,身著錦袍,頭戴璞頭�����,腰束玉帶�,足蹬皮靴。雕刻手法寫實逼真����,雕刻技藝精湛傳神,與歷史文獻記載的王建形象相當一致����。

據(jù)說,王建為自己建石像�,是由于他信奉道教,他相信這樣的石像放入墓中���,會讓活人延 年 益 壽�����。

同樣出土的石刻�,還有浮雕的24樂舞伎,其中樂伎22人��,舞伎2人���,樂器23件����,可分為彈撥���、吹奏����、打擊三大類��,既包括漢民族的傳統(tǒng)樂器�,也有少數(shù)民族的樂器,甚至還有來自外國的樂器��。

這是我國同時代的各類文物中���,樂舞場面ZUI大��,表現(xiàn)樂器種類ZUI多的石刻樂器���,它以寫實的手法,細致入微的刻畫��,將本土音樂與外來音樂相互融 合�,展現(xiàn)了那個時期,宮廷樂舞的盛大規(guī)模和壯闊場景�,具有很高的研究價值。

出土文物中具有傳奇色彩的是玉大帶��,據(jù)說在王建去世前三年的一個深夜��,他的后宮突然起火�,大火燒毀了無數(shù)珍寶,卻唯有一塊寶玉仍然完好如初��。

后來這塊寶玉就被王建看作神物��,并將它雕成玉帶戴在身上����,王建死后,玉大帶也作為隨葬品,被帶進永陵�。

出土?xí)r,玉大帶被裝在一只銀缽中��,可能是盜墓者忘了拿走����。

它的雕刻面積達到50平方厘米,由皮帶兩段�����、銀扣一對���,玉銙七方�,玉鉈尾一塊�,是目前所知,唐五代十國時期���,唯 一完整的成套玉帶�。

其玉質(zhì)�,溫潤晶瑩,玉銙上刻有三趾飛龍���,還有記載此玉來源的大段文字�,補充了文獻上有關(guān)史料的不足。

在永陵中�����,還出土了一塊����,印有王建謚號的謚寶��。

謚號���,是皇帝死后的封號�����,謚寶���,是刻有帝王謚號的印璽。

將謚號鐫刻在帝王生前所用印璽的仿造物上����,作為殉葬����,表示墓主在陰間���,也如人世一般���,享有至高無上的權(quán)利。

永陵謚寶的高����、寬均在10厘米左右,具有奇特的兔頭龍身造型���,打破了傳統(tǒng)生 肖中�����,龍����、兔犯忌的避諱���,顯得尤為難得��。

據(jù)考證,這種奇特的造型,是因為王建本人屬兔����,他出身寒門��,經(jīng)過幾十年的征戰(zhàn)�����,才在60歲時登基做皇帝,那年也是兔年�,所以,他將玉璽做成了兔頭龍身���,借以感懷自己的身世��,可謂意蘊深刻����。

具有珍貴史料價值的還有哀冊�����,這是永陵皇 家文物中的又一至寶。

哀冊�����,由51簡名玉���,串聯(lián)而成���,每簡各長33厘米,寬3.5厘米����,厚約2厘米,冊上鐫刻了700字左右的道詞�����,文字所包含的王建逝日���、葬期��,前蜀的年號�,永陵的陵號以及繼承人等內(nèi)容�,都與史書所載相符��,是確定墓主身份的直接證據(jù)�,哀冊的書體端莊俊整����,流暢舒展,還具有很高的書法造詣���。

永陵的發(fā)掘和保護的過程��,是漫長與坎坷的��。

永陵發(fā)掘時��,正是抗 日戰(zhàn)爭ZUI為激烈的階段,文物的轉(zhuǎn)移�����,是個艱難的過程���。

后來新中國成立�,W化D革M席卷全國���,在H衛(wèi)B的眼中��,這些國寶竟然成了他們要破除的四舊��,又面臨滅頂之災(zāi)���,在國難當頭的時候�����,總是會有一些人勇敢的站出來��,所以我們的國寶才能一代一代的流傳下來��,并隨著歷史的推進����,散發(fā)出越來越炫目的光彩���。

親愛的朋友們����,關(guān)于這篇文章,您怎么看呢���?歡迎下方留言評論���。

考古發(fā)現(xiàn)2024-10-08

考古發(fā)現(xiàn)2024-10-08

考古發(fā)現(xiàn)2024-09-30

考古發(fā)現(xiàn)2024-09-30

考古發(fā)現(xiàn)2024-08-07

考古發(fā)現(xiàn)2024-08-07 考古發(fā)現(xiàn)2024-08-04

考古發(fā)現(xiàn)2024-08-04 考古發(fā)現(xiàn)2024-07-30

考古發(fā)現(xiàn)2024-07-30 考古發(fā)現(xiàn)2024-07-29

考古發(fā)現(xiàn)2024-07-29 考古發(fā)現(xiàn)2024-07-28

考古發(fā)現(xiàn)2024-07-28