1976年����,在陜西寶雞市扶風(fēng)縣法門公社莊白大隊(duì),隊(duì)員在平整土地時(shí)����,在距地表30厘米處發(fā)現(xiàn)了一個(gè)西周青銅器窖藏,里面放了多件青銅器����,其中一件盤(pán)形青銅器上有284個(gè)銘文,是一個(gè)叫“墻”的史官講述周朝歷代先王����、以及自身家族史,因而被稱之為“史墻盤(pán)”(見(jiàn)下圖)����。

史墻盤(pán)記載:前段歌頌周朝七代帝王的功績(jī),最后一位是當(dāng)時(shí)在任的周共王����,后段講述微氏家族六代人均為王室史官的家族史,包括家族在商周之際微子啟如何投靠周人����,如何被賜50田作為封地,一直講到“史墻”此人����。因此可以確定,“史墻”是微子啟的后代����。

問(wèn)題在于,微子啟是周代宋國(guó)開(kāi)國(guó)君主����,他自己留有后代,為何不傳位給兒子����,而是傳位給弟弟微仲衍呢?其實(shí)����,宋國(guó)這次傳位的原因看似不重要����,實(shí)際上可能與武王成功伐紂����、微子啟的“真面貌”關(guān)系重大。

武王滅商之后����,將殷民交給紂王之子武庚管理,但周武王去世之后����,武庚發(fā)動(dòng)叛亂,隨后被周公旦鎮(zhèn)壓����。為了避免殷民抱團(tuán),周人將殷人一分為二����、分而治之,部分交給衛(wèi)康叔管理����,成為姬姓衛(wèi)國(guó)一份子����,還有部分交給紂王兄長(zhǎng)微子啟管理����,封地在如今商丘一帶����,是為宋國(guó)。

作為宋國(guó)的開(kāi)國(guó)君主����,微子啟去世之后,繼位的卻是他弟弟微仲衍����。關(guān)于微子啟為何傳位微仲衍,一則說(shuō)他可能無(wú)子����,一則說(shuō)延續(xù)商代兄終弟及的傳統(tǒng)。

通過(guò)史墻盤(pán)可知����,微子啟留有后代����,因此微子啟無(wú)子而傳位弟弟的觀點(diǎn)不成立����。至于遵循商朝兄終弟及的傳統(tǒng),其實(shí)也不可信����,原因在于商朝中期之后,基本已經(jīng)沒(méi)有兄終弟及了����,而是由帝王之子繼位。既然如此����,微子啟為何不傳位給后代?

讓人驚奇的是����,在發(fā)現(xiàn)史墻盤(pán)的地方,證實(shí)了是微子啟家族遺址����。

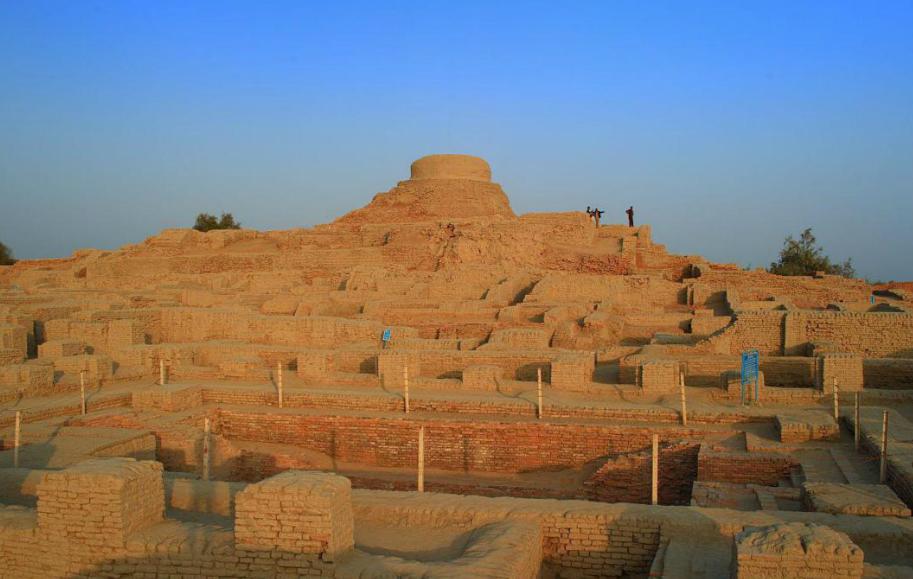

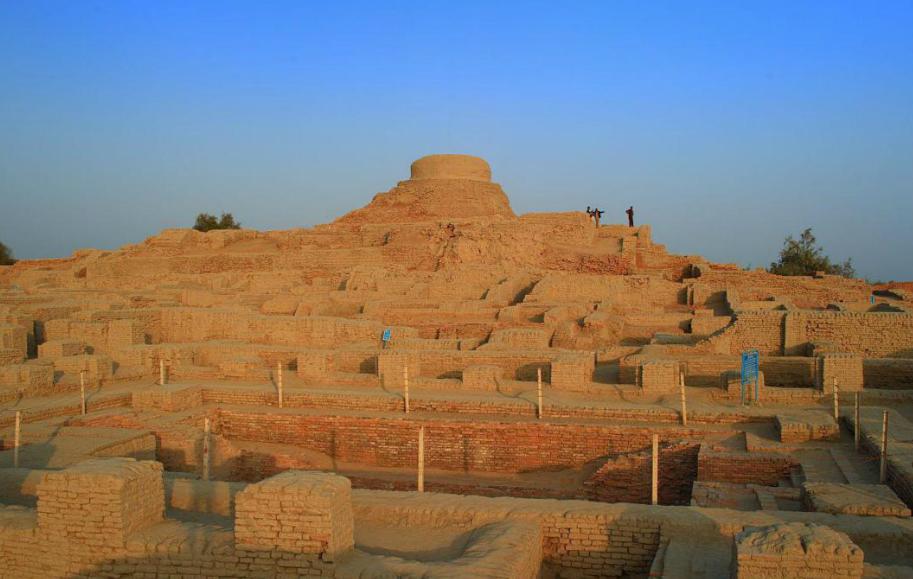

1976年����,在發(fā)現(xiàn)史墻盤(pán)的地方����,考古發(fā)現(xiàn)微子啟家族遺址:出土17萬(wàn)片卜骨與卜甲,這是殷墟之外出土的最大規(guī)模的甲骨文����;出土一座龐大的祭壇——“亳社”(又稱殷社)����,說(shuō)明微子啟家族自認(rèn)是商朝繼承者的身份;出土一座馬坑����,自西向東并排放置四匹馬(見(jiàn)下圖),而天子駕六����、諸侯駕五、卿駕四����,因此馬坑主人符合微子啟家族的卿士身份����;此外����,考古專家還發(fā)現(xiàn)了一輛堪稱“西周第一豪車”的馬車等等。

諸多跡象表明����,周人滅商之后,微子啟家族被遷徙到了陜西寶雞����,也就是周人祖地——周原,之后微子啟家族在此繁衍生息����。

但微子啟向周武王請(qǐng)罪之后,周武王很受感動(dòng)����,乃釋其縛,“復(fù)其位如故”����,仍然在朝擔(dān)任卿士����。后來(lái)����,周公平定武庚叛亂之后,將微子啟封在宋地����,管理部分殷民。

因此����,在周武王時(shí)期����,微子啟封國(guó)應(yīng)當(dāng)還在山西微地(今山西潞城東北),他在朝中擔(dān)任卿士����;微子啟成為宋國(guó)國(guó)君之后,家族應(yīng)當(dāng)遷徙到宋地����。既然如此����,微子啟的家族遺址為何出現(xiàn)在陜西寶雞����?

其實(shí),欲要探究其中真相����,需要搞清楚微子啟在商周巨變中的“真面貌”。

根據(jù)史記記載����,微子啟、微仲衍����、紂王是同父同母兄弟,微子啟是老大����,紂王是老三,其中生紂王時(shí)����,他們母親才成為正妻����,于是帝乙傳位紂王����,微子啟與王位失之交臂。

對(duì)于痛失王位之事����,微子啟如何想的,我們不知道����,但史書(shū)說(shuō)微子啟毫無(wú)芥蒂,依然一心一意地為商朝服務(wù)����、為紂王服務(wù)����,是一個(gè)歷史上罕見(jiàn)的楷模賢王。

然而種種跡象表明����,微子啟并非賢王����,而是商王朝的大叛徒����,他出賣了商紂王,于是才有周武王一戰(zhàn)滅商����,整個(gè)過(guò)程極為順利。

對(duì)于微子啟在商周巨變中的表現(xiàn)����,史記記載耐人尋味,比如以下三點(diǎn):

首先����,“微子數(shù)諫不聽(tīng),乃與大師����、少師謀,遂去”����,微子啟離開(kāi)了朝歌����,至于去了哪����,史書(shū)沒(méi)有交代。

其次����,紂王殺了比干之后,“殷之大師����、少師乃持其祭樂(lè)器奔周”,之后周武王覺(jué)得時(shí)機(jī)已到����,開(kāi)始迅速調(diào)兵伐紂。

第三����,周武王伐紂克殷之后����,“微子乃持其祭器造於軍門����,肉袒面縛����,左牽羊,右把茅����,膝行而前以告”,但微子啟已經(jīng)離開(kāi)朝歌����,為何此時(shí)為何又出現(xiàn)在朝歌?周人滅商之后����,不管紂王如何罪惡,但國(guó)家被周人滅了����,微子啟為何沒(méi)有為國(guó)悲傷,而是向周武王臣服����、且還請(qǐng)罪����?

對(duì)于上述這段歷史����,毛澤東有過(guò)解讀:“微子最壞,是個(gè)漢奸����。他派兩個(gè)人作代表到周朝請(qǐng)兵。武王頭一次到孟津觀兵回去了����。然后又搞了兩年,他說(shuō)可以打了����,因?yàn)橛袃?nèi)應(yīng)了。紂王把比干殺了����,把箕子關(guān)起來(lái)了,但是對(duì)微子沒(méi)有防備,只曉得他是個(gè)反對(duì)派����,不曉得他里通外國(guó)����。”

可見(jiàn),微子啟其實(shí)是商朝內(nèi)部最高級(jí)別的叛徒����,但他不可能無(wú)緣無(wú)故地幫助周人滅商,不可能如史書(shū)所說(shuō)的因?yàn)橹芪耐踔芪渫?ldquo;仁義”而滅商����,唯一符合邏輯的目的是借助周人的力量,去滅掉紂王����,從而奪取商王位置,但他可能沒(méi)有意識(shí)到����,槍桿子里出政權(quán),周人擁有強(qiáng)大的實(shí)力����,自然不會(huì)給微子啟作嫁衣����。

更為重要的是����,在殷商遺民中,微子啟地位太高����、又極具威望,周人對(duì)其忌憚不已����,為了避免他號(hào)召殷人造反、威脅到周人統(tǒng)治����,就不太可能讓其遠(yuǎn)離控制,更不可能讓他成為真正的諸侯王����,因此將他家族強(qiáng)制遷徙到周人控制力極強(qiáng)的祖地——周原地區(qū),也就順理成章了����。在這種情況下����,微子啟本身大概一直在周原����,只是名義上的宋國(guó)開(kāi)國(guó)君主����,宋國(guó)實(shí)際開(kāi)國(guó)君主是微仲衍。

換言之����,從權(quán)力交接上看,微仲衍不太可能讓位給微子啟后代����;從周初形勢(shì)來(lái)看,周人也不允許微子啟及其子孫成為宋國(guó)君主����。

考古發(fā)現(xiàn)2024-10-08

考古發(fā)現(xiàn)2024-10-08

考古發(fā)現(xiàn)2024-09-30

考古發(fā)現(xiàn)2024-09-30

考古發(fā)現(xiàn)2024-08-04

考古發(fā)現(xiàn)2024-08-04 考古發(fā)現(xiàn)2024-07-30

考古發(fā)現(xiàn)2024-07-30 考古發(fā)現(xiàn)2024-07-29

考古發(fā)現(xiàn)2024-07-29 考古發(fā)現(xiàn)2024-07-28

考古發(fā)現(xiàn)2024-07-28