在夏商周斷代工程結(jié)束以后�����,我國(guó)于2004年正式啟動(dòng)了“中華文明探源工程”�����。不同于斷代工程的重點(diǎn)是要理清三代特別是夏朝的確切年代�����,探源工程是在夏朝存在的基礎(chǔ)上�����,向上再追溯1000年�����,以實(shí)證中華文明五千年的歷史�����。

為此�����,浙江的良渚遺址�����、山西的陶寺遺址以及河南的二里頭遺址等都被列為了探源工程的重點(diǎn)發(fā)掘?qū)ο蟆?/p>

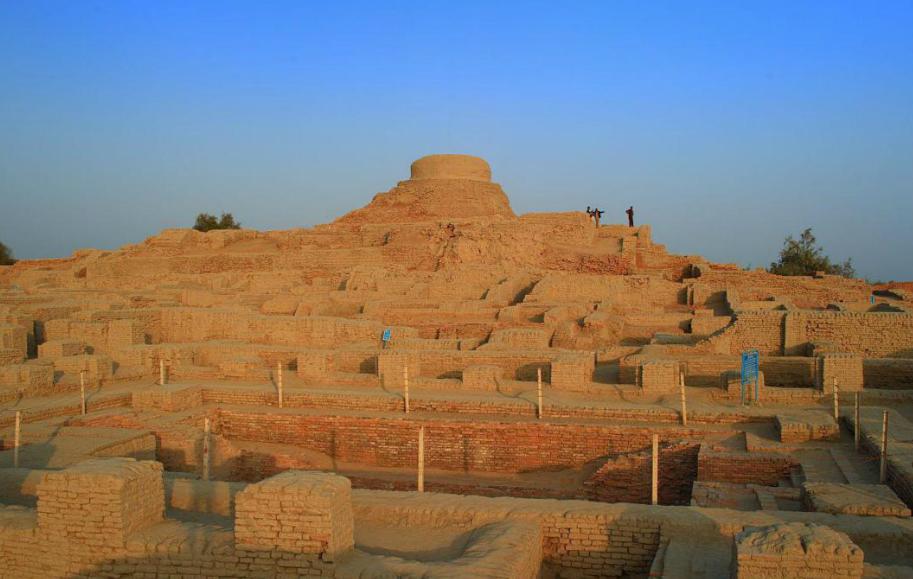

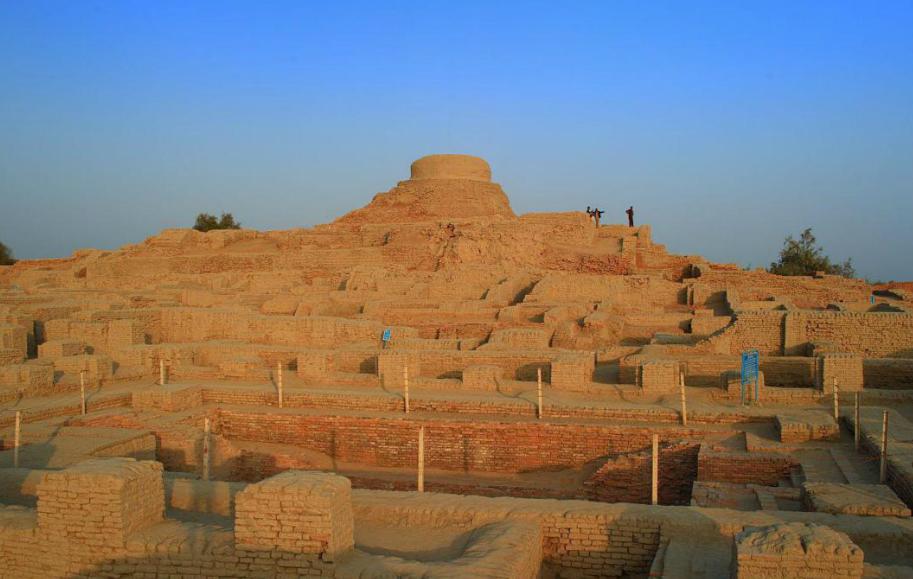

特別是良渚遺址的考古發(fā)掘�����,成為實(shí)證中華五千年文明的關(guān)鍵性證據(jù)�����,2019年,良渚遺址被聯(lián)合國(guó)教科文組織列入了世界遺產(chǎn)名錄�����,得到了全世界的公認(rèn)�����。

良渚文化興起于公元前3300年前后�����,這里不僅發(fā)現(xiàn)了占地達(dá)300萬(wàn)平方米的古城�����,人工堆徹的宮殿和貴族墓地�����,甚至還發(fā)現(xiàn)了由高低水壩構(gòu)成的大型水利設(shè)施�����。

這充分說(shuō)明�����,在中國(guó)北方地區(qū)還處于新石器時(shí)代的仰韶文化氏族部落形態(tài)時(shí)�����,長(zhǎng)江中下游流域已經(jīng)出現(xiàn)了以稻作經(jīng)濟(jì)為支撐的國(guó)家雛形�����,具備了調(diào)動(dòng)大批人力物力建設(shè)大型工程的社會(huì)組織力�����。

到了公元前2500年左右�����,中國(guó)北方的黃河中下游地區(qū)從仰韶文化演進(jìn)為考古學(xué)上的龍山文化�����,這一時(shí)期�����,帶有軍事和防洪雙重屬性的城邑在黃河流域大量出現(xiàn)。

中華文明上演了“你方唱罷我登場(chǎng)”的戲碼�����,原本站在文明巔峰的浙江良渚文明此時(shí)已然衰亡�����,雄踞山西晉南的陶寺文明崛起�����。

與良渚文明高度相似�����,陶寺遺址同樣有著面積近300萬(wàn)平方米的超大城址�����、王陵�����、宮殿以及隨葬品豐富的貴族墓葬�����,并且還發(fā)現(xiàn)了王都才能有的“觀象臺(tái)”�����,種種考古發(fā)現(xiàn)�����,均將陶寺遺址指向了堯帝的都城�����。山西省考古研究院院長(zhǎng)王曉毅曾說(shuō)過(guò):“經(jīng)過(guò)40多年的研究�����,陶寺作為堯都的證據(jù)鏈越來(lái)越完整�����。”

陶寺所呈現(xiàn)的“國(guó)上之國(guó)”的復(fù)雜聚落形態(tài)和等級(jí)森嚴(yán)的社會(huì)結(jié)構(gòu)�����,也證實(shí)陶寺同樣進(jìn)入了早期國(guó)家的序列。

但奇怪的是�����,陶寺遭遇了與良渚文明近似的結(jié)局�����,到公元前1900左右�����,昔日的“國(guó)上之國(guó)”陶寺走向了衰亡�����,淪為了普通聚落�����,繼任者河南二里頭文明在中原異軍突起�����。

二里頭文化(夏文化)脫胎于龍山文化,而陶寺文化則是龍山文化的典型代表之一�����,這與堯舜禹先后成為天下共主的歷史記載高度一致�����。

要知道�����,在晉南陶寺文化透析出“王都”氣息時(shí)�����,如今的河南一帶還是一塊“政治洼地”�����,被譽(yù)為禹都的王城崗遺址新城�����,面積不及陶寺遺址的九分之一�����。彼時(shí)�����,以如今河南為中心的中原地區(qū)�����,都是堯舜共主治下的方國(guó)諸侯�����。

但就是這樣一個(gè)地方�����,卻孕育出了中國(guó)第一王朝—夏朝�����,而王朝�����,是一種完全不同于邦國(guó)文明的廣域王權(quán)政治結(jié)構(gòu),原本多元的考古學(xué)文化出現(xiàn)了歸一的情況�����,西至甘青�����、東至山東�����、北至燕山�����、南至長(zhǎng)江都受到了二里頭文化(夏文化)傳播的影響�����,這些地區(qū)自新石器時(shí)代以來(lái)的本地文化的發(fā)展軌跡和模式被二里頭終結(jié)。

此后�����,無(wú)論是偃師商城、鄭州商城還是殷墟晚商都邑�����,甚至取商而代之的周都洛邑�����,都將統(tǒng)治核心定鼎在了河南�����,并由此向周邊擴(kuò)散政治和文化影響�����。

這種以“大中原”為政治經(jīng)濟(jì)中心的治理模式,影響了中國(guó)上千年�����。

那么我們不禁要問(wèn)�����,為什么最早誕生國(guó)家文明雛形的浙江良渚、山西陶寺�����,都沒(méi)能最終孕育出王朝�����,反倒是后起之秀河南完成了“整合中華文明從多元到一體”的壯舉呢�����?

如果我們從考古發(fā)現(xiàn)角度去觀察,就會(huì)發(fā)現(xiàn)一個(gè)很奇特的現(xiàn)象�����。

良渚文化在消亡后�����,疊壓在其上的考古學(xué)文化是“湖熟文化”和“馬橋文化”�����,一般而言,考古文化的上下疊壓關(guān)系�����,代表著前后繼承關(guān)系�����。

但“湖熟文化”和“馬橋文化”的最早墓葬遺存卻是西周時(shí)期�����,距離良渚文化的消亡過(guò)去了近千年�����,換言之�����,良渚文化消亡后�����,江南地區(qū)的文明出現(xiàn)了斷層,其間至少間隔了夏商兩代�����。

同樣�����,陶寺文化消亡后�����,晉南地區(qū)的下一個(gè)考古學(xué)文化卻跨越到了“二里頭文化東下馮類(lèi)型”�����,要知道�����,二里頭文化本身是夏朝的中晚期文化�����,在河南�����,二里頭文化是由河南龍山文化�����、新砦文化演進(jìn)而來(lái)�����,有著相對(duì)清晰的發(fā)展脈絡(luò)�����。

但在山西的晉南地區(qū)�����,卻沒(méi)有發(fā)現(xiàn)任何早期夏文化的蹤跡�����,直到東下馮文化的出現(xiàn)�����。東下馮文化已經(jīng)是二里頭文化的末期,是二里頭文化的地方變體�����,很多學(xué)者認(rèn)為東下馮應(yīng)當(dāng)是夏桀或者夏人逃亡晉南后所留下的考古學(xué)文化�����。

也就是說(shuō)�����,晉南同樣出現(xiàn)了一定的文化斷層現(xiàn)象�����。

這也就意味著�����,良渚�����、陶寺的消亡�����,絕非簡(jiǎn)單意義上的政權(quán)更迭�����,亦或者一群人取代了另一群人那么簡(jiǎn)單�����,否則很難解釋其中出現(xiàn)的文明空白�����。

著名考古文博專家嚴(yán)文明先生�����,曾將中國(guó)史前文化比喻為“重瓣花朵”�����,即在新石器時(shí)代晚期�����,燕山以北到遼河流域、甘青地區(qū)�����、中原和海岱區(qū)�����、陜晉冀地區(qū)�����、巴蜀區(qū)�����、江浙區(qū)分別形成了各具特色的文化大區(qū)�����,這些文化大區(qū)發(fā)展節(jié)奏不一�����、程度不同、治理模式也不同�����。

比如良渚文明就是典型的“政教合一”�����,整個(gè)國(guó)家都信仰“神人獸面”�����,而陶寺文明卻是典型的世俗權(quán)力至上的權(quán)力體制�����。再比如著名的四川三星堆�����,就是一種神權(quán)至上的文明�����,三星堆人把財(cái)富用來(lái)建造神廟�����,甚至為了祭祀某種神靈�����,可以把國(guó)家財(cái)富燒毀后埋藏于地下�����,而非用于社會(huì)發(fā)展�����。

如果把上述文化區(qū)比喻為采用不同培育方法的試驗(yàn)品的話�����,那些沒(méi)能“挺到最后”的文明�����,意味著其模式并不適用于華夏文明的主流�����,而只能成為體現(xiàn)中華文明多元的地方變體之一。

那么接下來(lái)我們?cè)賮?lái)回答標(biāo)題的疑問(wèn):為什么夏朝沒(méi)能在浙江�����、山西這些原本創(chuàng)造了輝煌文明的區(qū)域誕生�����?

首先是自然環(huán)境因素�����。世界四大文明古國(guó)均發(fā)端于大江大河附近�����,這是農(nóng)業(yè)發(fā)展的根基�����,而中國(guó)古代文明的最本質(zhì)特征就是農(nóng)業(yè)文明�����,先是長(zhǎng)江文明領(lǐng)先�����,然后是黃河文明主導(dǎo)�����。

然而�����,根據(jù)氣象學(xué)研究顯示�����,在公元前第三千紀(jì)至第二千紀(jì)�����,全球出現(xiàn)了氣候異常增溫現(xiàn)象�����,所引發(fā)的直接后果是降雨量在短期內(nèi)劇增�����,這就是給全世界先民留下深刻印象的大洪水事件。

良渚文化成為了大洪水的直接受害者�����,其后�����,因?yàn)樽匀画h(huán)境的惡化而導(dǎo)致的為爭(zhēng)奪有限的生存區(qū)域而爆發(fā)的戰(zhàn)爭(zhēng)�����,成為壓垮良渚古國(guó)的最后一根稻草�����。蘇北花廳遺址出現(xiàn)的大量良渚晚期遺址�����,印證了良渚人放棄家園�����,北上逃亡的推測(cè)�����。

繼之而起的陶寺古國(guó)�����,同樣飽受大洪水的困擾�����,史載:“堯時(shí)洪水滔天�����,百姓巢居不安”�����,治水成為堯舜禹三代君主所面臨的棘手問(wèn)題�����。

但根據(jù)陶寺考古發(fā)掘顯示�����,陶寺的衰落與大洪水關(guān)聯(lián)不大,因?yàn)檫@里并未發(fā)現(xiàn)大量淤泥沉積現(xiàn)象�����,反倒是發(fā)現(xiàn)了陶寺中晚期時(shí)遭遇不明勢(shì)力入侵的證據(jù)�����。

在陶寺5026號(hào)灰坑中�����,考古專家發(fā)現(xiàn)了層壘疊加的共計(jì)5層尸骸�����,骸骨均呈現(xiàn)肢解狀態(tài)�����,多個(gè)顱骨上發(fā)現(xiàn)了明顯的鈍器劈啄痕�����,證實(shí)該灰坑中的人生前遭到了致命傷害�����。5126號(hào)灰坑中出土的35歲女性骸骨�����,下體還被插入牛角�����,十分殘忍�����。

值得一提的是�����,陶寺上層墓葬遭到嚴(yán)重破壞�����,但隨葬品卻并未被洗劫一空�����,這表明入侵者的主要目的是“報(bào)復(fù)”而非“洗劫”。

陶寺能夠在大洪水時(shí)代“獨(dú)善其身”�����,建設(shè)了超大規(guī)模的聚落�����,正是得益于山西晉南的獨(dú)特封閉型地理優(yōu)勢(shì)�����,《左傳》稱其為“表里山河”�����,即外有大河�����,內(nèi)有高山�����。

但也正因如此�����,陶寺文明的發(fā)展模式存在一個(gè)致命模式�����,用白話講就是:別人不容易進(jìn)來(lái)�����,自己也不容易出去�����。

因?yàn)榭脊虐l(fā)現(xiàn)顯示�����,陶寺文化主要集中在晉南汾澮一帶�����,超過(guò)這一地理區(qū)域�����,未見(jiàn)陶寺文化的影子,換言之�����,陶寺文化沒(méi)有對(duì)周邊部族造成文化影響�����,更無(wú)法吸納周邊文化的優(yōu)秀因子�����,這正是建立廣域王權(quán)所缺失的�����。

而夏朝在河南的建立�����,剛好趕上了天時(shí)地利�����。

在陶寺衰落的公元前1900年前后�����,全球氣候轉(zhuǎn)入穩(wěn)定期�����,躲過(guò)大洪水的夏后氏部族進(jìn)入了被洪水沖刷過(guò)后含有大量腐殖質(zhì)的洛陽(yáng)盆地�����,這塊土壤肥沃的區(qū)域同樣吸引了其它飽受洪水侵襲的部族的遷入�����。

考古發(fā)現(xiàn)很能說(shuō)明這一點(diǎn)�����。二里頭文化雖然誕生自河南�����,但卻并非由河南龍山文化直接演變而來(lái)�����,其中既有新砦文化(夏后氏部落)因素,也有來(lái)自豫東的造律臺(tái)文化�����、山東大汶口文化因素�����,南方的石家河文化�����,甚至還囊括了良渚的玉文化�����、陶寺的鬲文化因子�����。

這種多種不同族群創(chuàng)造的考古學(xué)文化在二里頭的匯聚現(xiàn)象�����,也反證了二里頭確實(shí)是當(dāng)時(shí)的廣域王權(quán)的核心都邑?zé)o疑。

也正是從這一時(shí)期開(kāi)始�����,“民族自覺(jué)”形成了�����。夏朝時(shí)開(kāi)始出現(xiàn)了“諸夏�����、夏后�����、有夏”為共同體的群體自稱�����。比如世居?xùn)|南的越人�����、大漠的匈奴人都傳說(shuō)是夏人后裔�����,周人自稱“我有夏”�����、“我區(qū)夏”�����,稱洛邑(二里頭遺址一帶)為“有夏之居”�����,這正是王朝誕生的標(biāo)志�����。

考古發(fā)現(xiàn)2024-10-08

考古發(fā)現(xiàn)2024-10-08

考古發(fā)現(xiàn)2024-08-04

考古發(fā)現(xiàn)2024-08-04 考古發(fā)現(xiàn)2024-07-30

考古發(fā)現(xiàn)2024-07-30 考古發(fā)現(xiàn)2024-07-29

考古發(fā)現(xiàn)2024-07-29 考古發(fā)現(xiàn)2024-07-28

考古發(fā)現(xiàn)2024-07-28